Amiga

Richtig begonnen hat meine "Computerkarriere" Weihnachten 1988. Da bekam ich meinen ersten eigenen Computer, einen Commodore Amiga 500. Natürlich hatte ich auch davor schon Kontakt mit Computern gehabt, nämlich mit dem Commodore C64 bei Freunden und in der Schule im Informatik-Unterricht mit einem PC. Aber den C64 haben meine Freunde nur zum Spielen benutzt. Als Bildschirm musste meistens der Fernseher, angeschlossen über einen HF-Modulator, der das Videosignal des C64 auf ein Fernseher-kompatibles HF-Signal umsetzte, herhalten und die Spiele waren auf herkömmlichen Musikkassetten, die man mit einer sogenannten Datasette (sehr langsam) lesen konnte. gespeichert. Die PCs in der Schule waren da schon eine andere Liga, sie hatten einen 80286-Prozessor (oder sogar schon einen 80386?), 640 Kilobyte Arbeitsspeicher und eine für damalige Verhältnisse riesige Festplatte mit 20 Megabyte Speicherkapazität. Auf diesen PCs schrieben wir in der Schule kleine BASIC-Programme. Aber da ich mich aus irgendeinem Grund gegen Informatik als Wahlpflichtfach entschieden hatte kam ich nur ein Jahr lang in den Genuss von Informatik-Unterricht in der Schule, und das auch nur eine Stunde pro Woche. So waren meine ersten Gehversuche im Programmieren sehr bescheiden, über einfache Schleifen sind wir, glaube ich, nicht hinausgekommen.

Auf dem Amiga sah das dann schon anders aus. Von Anfang an hatte ich damit programmiert, Spiele waren für mich nicht interessant und Anwendungen gab es für den Amiga sowieso nicht so viele (ich kann mich nur an das damals legendäre und für die Zeit sehr mächtige Deluxe Paint und an WordPerfect erinnern, beide Programme hatte ich von einem Bekannten, der auch Amiga-Nutzer war, bekommen). Am Anfang schrieb ich meine Programme in AmigaBASIC, einer BASIC-Version, die von Microsoft entwickelt worden war (die einzige Software, die jemals von Microsoft für den Amiga geschrieben wurde). Abgesehen von den Grundlagen, die ich in der Schule vermittelt bekommen hatte, brachte ich mir BASIC mit dem Buch Strukturiertes Programmieren in Basic bei. Das Buch hatte ich mir sogar gekauft bevor ich meinen Amiga hatte und hatte bereits einige der Übungen in dem Buch mit Papier und Stift durchgearbeitet. Relativ bald aber war mir BASIC zu wenig und ich wollte mit einer "richtigen" Programmiersprache arbeiten. Auf PCs war ja zu dieser Zeit Pascal ziemlich verbreitet (mit Turbo Pascal von Borland als für diese Zeit sehr mächtige und komfortable Entwicklungsumgebung). Auf dem Amiga war aber (neben Modula-2) C die Sprache der Wahl wenn man professionell Programme entwickeln wollte, was wohl daran lag, dass ein grosser Teil des Betriebssystems in eben dieser Sprache geschrieben war. Gute freie C-Compiler gab es leider damals noch nicht (DICE von Matt Dillon und die Amiga-Portierung von GCC kamen erst Anfang der 1990er Jahre), so dass ich mir einen kommerziellen Compiler zulegen musste. Für den Amiga gab es damals zwei Anbieter solcher Compiler, Manx mit ihrem Aztec Compiler und Lattice (die später von SAS übernommen wurden). Ich entschied mich für Lattice, vielleicht auch deshalb weil Ralph Babel, der Autor von Das Amiga-Guru-Buch und mein Vorbild damals, diesen Compiler benutzte.

In BASIC schrieb ich hauptsächlich kleine Programme, die die Grafik- und Soundfähigkeiten des Amiga (die für die Zeit sehr beeindruckend waren) nutzten, was mit AmigaBASIC recht einfach möglich war. Nach dem Umstieg auf C ging es dann aber recht schnell in Richtung systemnahe Programmierung. Besonders spannend fand ich es, in irgendwelchen internen Datenstrukturen von AmigaDOS "herumzuwühlen". Ich hatte aber von Anfang an auch viele Ideen für grössere Projekte. Was wollte ich damals nicht für tolle Programme schreiben... angefangen von einem Texteditor und einer Unix Shell (Unix war für mich damals das sagenumwobene, geheimnisvolle Betriebssystem mit dem die Profis arbeiten) über einen Minesweeper-Klon bis hin zu einem grafischen Frontend für make, mit dem man sich sein Projekt und die Compiler- und Linker-Optionen hätte zusammenklicken können, und einer Netzwerk-Software in der Art von Matt Dillon's DNet. Matt Dillon war übrigens neben Ralph Babel und John Toebes ein weiterer Held meiner Jugend und DNet fand ich auch deswegen faszinierend weil es ja einen Unix-Teil beinhaltete und ich mir mit grossen Augen den Quellcode (geschrieben für SunOS) zu Gemüte führte. Verwirklicht habe ich damals kein einziges dieser Projekte, aber wenigstens die Netzwerk-Software habe ich jetzt, fast dreissig Jahre später, doch noch geschrieben (https://github.com/wiemerc/CWNet).

Das einzige ernsthafte Programm, das ich auf dem Amiga schrieb, war ein Funktionsplotter, den ich für meine Facharbeit an der Fachoberschule nutzte. Die Facharbeit selber schrieb ich aber dann doch auf einem PC mit Microsoft Word. 1995 hatte der Amiga einfach seine beste Zeit schon hinter sich und neue Anwendungen dafür entstanden kaum mehr. Wenn ich mir den Code von dem Funktionsplotter (den ich übrigens von einem Backup auf Diskette nach dieser langen Zeit wiederherstellen konnte) heute anschaue muss ich den Kopf schütteln. Besonders schön und elegant ist er nicht (besonders der Parser für die numerischen Ausdrücke, von dem Shunting-yard-Algorithmus wusste ich damals noch nichts)), aber hey, er erfüllte seinen Zweck.

Eine wichtige Hilfe bei meinen Programmierversuchen und dem Erkunden dieser fremden Welt, die sich Informatik nannte, waren zum einen verschiedene Fachbücher von den Verlagen Data Becker und Markt + Technik (dunkel erinnern kann ich mich noch an Bücher über C und Intuition, die grafische Oberfläche des Amiga, von Data Becker). Zum anderen war ich natürlich eifriger Leser des Amiga-Magazins. Ich konnte es gar nicht erwarten, jeden Monat ein neues Heft in den Händen zu halten. Ein Highlight waren für mich immer Artikel, in denen es um den professionellen Einsatz von Amigas ging, sei es für DTP, Videobearbeitung oder sogar die Erfassung und Auswertung von Daten bei der NASA (ja, eine kurze Zeit lang stellte der Amiga eine ernsthafte Konkurrenz zu PCs, Macs oder sogar Workstations dar). Aber es gab im Amiga-Magazin auch immer wieder gute Artikel über allgemeine Themen der Informatik, zum Beispiel über Prozessorarchitekturen oder bestimmte Algorithmen (in einem Heft wurde, soweit ich mich erinnern kann, mal erklärt, wie man effektiv Strings durchsucht) und regelmässig Kurse zu den auf dem Amiga verbreiteten Programmiersprachen, also C, Modula-2 und Assembler. Ich habe in dieser Zeit eine Menge Dinge gelernt, die mir zum Teil noch Jahre später nützlich waren.

Abgesehen von dem C-Compiler und einigen anderen kommerziellen Programmen, die ich von dem schon erwähnten Bekannten bekam, nutzte ich auf dem Amiga hauptsächlich Public Domain Software, was in den 1980er Jahren die gängige Art war, Software, die man nicht vermarkten wollte, zu veröffentlichen. Ich hatte zu meiner Amiga-Zeit natürlich noch keinen Zugang zum Internet und die damals sehr verbreiteten Mailboxen, über die die Public Domain Software verbreitet wurde, gingen irgendwie an mir vorüber (was vielleicht auch daran lag, dass man sich mit den Mailboxen ja über Modem verband und sowohl die Preise für Modems als auch die Telefongebühren waren zu dieser Zeit noch ziemlich hoch). Aber zum Glück gab es auch noch die Fish Disks, eine sehr umfangreiche Sammlung von Public Domain Software, die auf Disketten verteilt wurde. Diese Disketten konnte man entweder auf Treffen von User Groups kopieren oder von verschiedenen Versandhändlern gegen eine geringe Gebühr beziehen. So kam es, dass ich bald selber eine relativ umfangreiche Sammlung grösserer und kleinerer, mal mehr, mal weniger nützlicher Programme besass, die meisten davon sogar inklusive Quellcode.

Um mir das Leben leichter zu machen erweiterte ich meinen Amiga 500 auch bald mit mit mehr Speicher (zusätzliche 512KB) und einem zweiten, externen Diskettenlaufwerk. Beides stellte eine grosse Verbesserung dar. Es war ja so, dass sich ein grosser Teil des AmigaOS auf Diskette befand, was bedeutete, dass man beim Arbeiten mit Programmen, die sich natürlich ebenfalls auf Disketten befanden, oder beim Abspeichern von Daten, ziemlich oft "DJ" spielen musste... und wer sich noch an die Geschwindigkeit von Diskettenlaufwerken erinnern kann weiss, dass das schnell in eine Geduldsprobe ausartete. Mit zwei Laufwerken konnte man eines für das Betriebssystem und das andere für Programme oder Daten verwenden. Und der zusätzliche Speicher erlaubte es sogar, häufig benutzte Programme in einer sogenannten RAM Disk abzulegen (Paging oder Swapping unterstützte das AmigaOS nicht).

Aber so richtig komfortabel wurde es erst als ich mir 1992 (also zu einer Zeit als der Amiga schon wieder auf dem absteigenden Ast war) einen Amiga 3000 zulegte. Was war das damals für ein geiles Teil... ein Motorola 60030 mit 25MHz Taktfrequenz als Prozessor, 4 Megabyte (und später sogar 6 Megabyte) RAM, eine Festplatte mit 50 Megabyte Kapazität und endlich eine relativ hohe Bildschirmauflösung ohne das lästige Flimmern, das ein Problem bei den vorherigen Modellen gewesen war, allerdings nur mit vier Farben. Vom Amiga-Magazin wurde der Amiga 3000 als “Low-cost Workstation” angepriesen und viele Amiga-Fans hatten damals die Hoffnung, dass der Amiga doch noch eine Chance gegen die PCs haben könnte. Es gab sogar ein von Commodore auf den Amiga portiertes Unix für den Amiga 3000 (und auch schon für den Amiga 2500), das AMIX. Leider lehnte Commodore eine Kooperation mit Sun Microsystems ab, und so fand AMIX keine grosse Verbreitung.

Ausbildung

Während meiner Ausbildung zum Kommunikationselektroniker hatte ich zusätzlich zu den Dingen, die ich mir auf dem Amiga selber beibrachte, die Gelegenheit, die Funktionsweise eines Computers von Grund auf kennenzulernen. In den letzten beiden Lehrjahren arbeiteten wir nämlich mit dem Mikrocomputer für Ausbildung (MFA). Das war ein auf dem 8085-Prozessor von Intel basierender Rechner in einem 19-Zoll-Gehäuse, der modular aus einzelnen Steckkarten (CPU, RAM, ROM, IO) aufgebaut und speziell für die Ausbildung entwickelt worden war. Da war man wirklich der Hardware sehr nahe... die ersten einfachen Programme schrieben wir auf Papier in Assembler, übersetzten sie von Hand in Maschinencode und gaben sie, ebenfalls von Hand, über DIP-Schalter in den Rechner ein. Die "Ausgabe" erfolgte über LEDs, oder indem man sich mit einem Oszilloskop an den von aussen zugänglichen Prozessorbus hängte und die verschiedenen Signale beobachtete.

iXOS

Den ersten Kontakt mit "richtiger" EDV hatte ich dann 1994, als ich nach der Ausbildung und während des Studiums eine Zeit lang bei iXOS Software, einer kleinen Softwarefirma arbeitete, die unter anderem verschiedene Tools für Unix entwickelte und auch einige "Unix-Gurus" beschäftigte (zum Beispiel den Autor des Buchs UNIX System V.4: Begriffe, Konzepte, Kommandos, Schnittstellen Jürgen Gulbins). Dort betrat ich zum ersten Mal eine für mich völlig neue Welt. Da hatte ich plötzlich mit Unix-Systemen (tatsächlich noch Unix und kein Linux, nämlich SunOS und Sinix), Datenbanken (Informix), Netzwerken (und auch schon dem Internet), dem damals neuen und für den professionellen Einsatz entwickelten Windows NT (noch in der ersten Version 3.1), Lotus Notes und ähnlichen Dingen zu tun. Das war für mich alles unglaublich faszinierend und spannend und bildete die Grundlage für meine spätere Laufbahn.

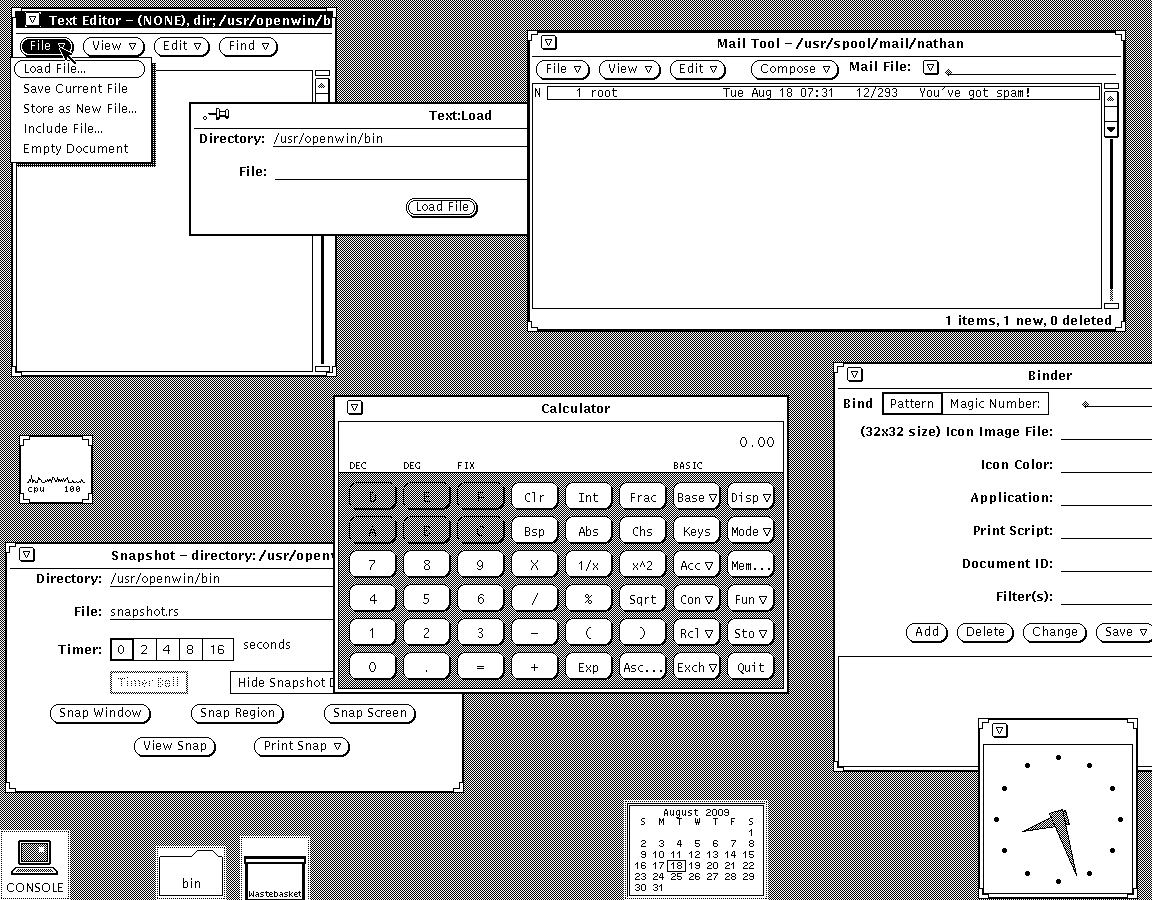

Mein Arbeitsplatz dort bestand aus einem X-Terminal, das über das Netzwerk mit einem Server von Sun Microsystems verbunden war, auf dem Sun's hauseigenes Unix SunOS lief. Die Desktop-Umgebung war OpenWindows und hat ungefähr so ausgesehen (tatsächlich in Graustufen weil das X-Terminal noch keine Farben darstellen konnte):

Parallel dazu hatte ich einen PC zur Verfügung, auf dem das damals ganz neue Windows NT lief. Das war von Microsoft für den professionellen Einsatz entwickelt worden und war angetreten, als "Unix-Killer" den Server-Markt, in dem Microsoft damals fast gar nicht vertreten war, aufzumischen. Dieser Markt wurde damals von den verschiedenen kommerziellen Unixen, IBM's OS/2 und Novell's Netware beherrscht. Die Unix-Varianten, an die sich heute fast keiner mehr erinnert, hatten Namen wie SunOS / Solaris von Sun, HP-UX von HP, AIX von IBM, Ultrix von DEC, Irix von SGI und Sinix von Siemens (ja, es gab tatsächlich mal ein Unix von Siemens).

Ich war damals bei iXOS in einer Abteilung, die sich mit dem Einsatz der Software R/3 von SAP auf eben diesem Windows NT beschäftigte. R/3 lief ursprünglich nur auf Unix, war aber 1993 / 1994 auf Windows NT portiert worden. Die Aufgabe der Abteilung war es unter anderem, die Lauffähigkeit und die Performance von R/3 auf Servern verschiedener Hersteller zu zertifizieren und zu messen (einer der Hersteller war übrigens Compaq, die, nachdem sie Marktführer bei PCs geworden waren, ebenfalls in diesen Server-Markt drängten). Zusammen mit einem Kollegen entwickelte ich dafür eine Möglichkeit, von den Sun Workstations, auf denen der Lastgenerator für die Performance-Messungen lief, auf die Server, die unter Windows NT liefen, zuzugreifen und den Performance Monitor (den es interessanterweise auch auf Windows 10 immer noch gibt) zu starten und fernzusteuern. Benutzt haben wir dafür die Remote Shell rsh (die erste Version von SSH erschien erst 1995), einen Remote Shell Server aus dem Windows NT Ressource Kit (eine Sammlung von vielen nützlichen Tools) und eine Software zum Automatisieren von GUI-Interaktionen. Das waren meine ersten Ausflüge in die Welt der Unix Tools (wie grep, sed, awk und so weiter) und der Shell-Programmierung.

Linux

Nachdem ich dem Amiga so lange die Treue gehalten hatte stieg ich mit Beginn des Studiums 1996 dann doch auf einen PC um. Am Anfang lief darauf Windows NT in der Version 4.0, das ich ja von meiner Arbeit bei iXOS kannte. 1997 hörte ich dann zum ersten Mal von Linux. Die Vorstellung, auf meinem Rechner zuhause ein Unix laufen lassen zu können fand ich sofort faszinierend, und so kam es, dass ich mir parallel zu Windows NT ein SuSE Linux installierte. Geliefert wurde das übrigens noch auf mehreren CDs und gedrucktem Handbuch in einem Pappkarton, den das charakteristische grüne Chamäleon zierte.

Die erste Zeit verbrachte ich hauptsächlich damit, mich in Linux zurechtzufinden und das System einzurichten. Das war gar nicht so einfach wie man heutzutage meinen könnte. Damals war Linux (soweit ich mich erinnern kann in der Kernel-Version 2.0) bei weitem noch nicht so komfortabel wie heute und es war noch sehr viel manuelle Konfiguration angesagt, was bedeutete, mehr oder minder kryptische Konfigurationsdateien zu editieren. Besonders grosse Herausforderungen waren, den X Server zur Zusammenarbeit mit der Grafikkarte zu bewegen und ihm die passende Auflösung und Farbtiefe beizubringen sowie das Modem, das ich mir 1998 zulegte, zum Laufen zu bringen.

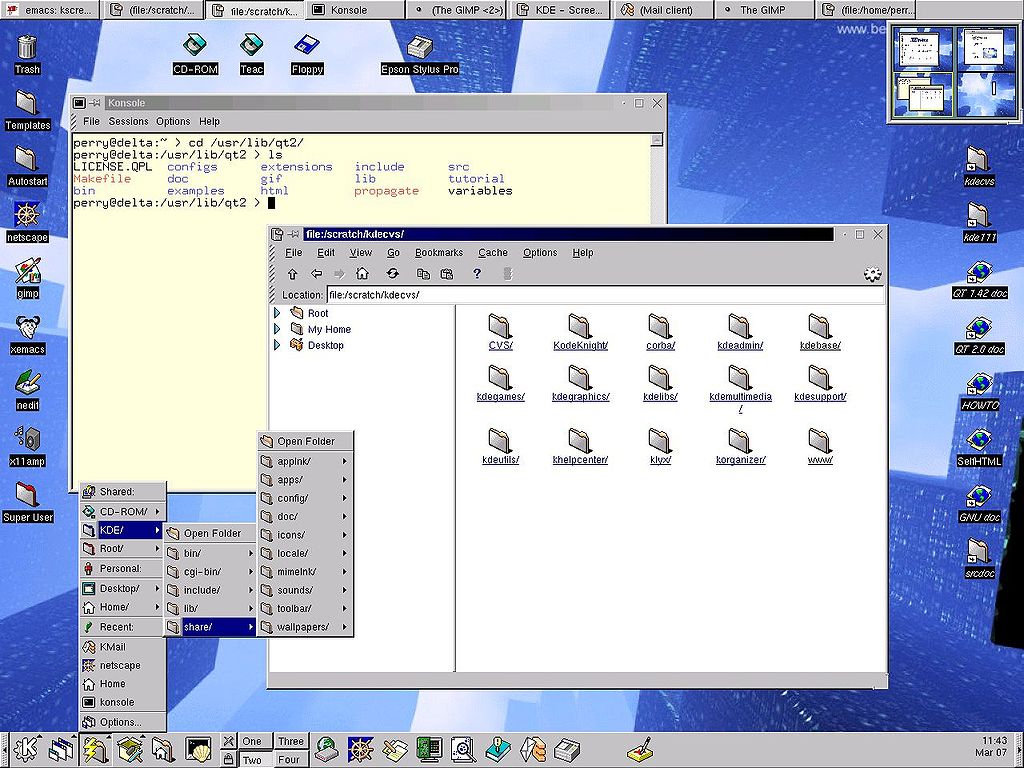

Mit der "Benutzeroberfläche", die standardmässig auf SuSE Linux installiert war, konnte ich mich ausserdem so gar nicht anfreunden. Das war nämlich FVWM, ein recht spartanischer Fenster-Manager. Zum Glück gab es als Alternative auch noch KDE, damals noch ganz neu in der Version 1.0. Nach einiger Bastelei schaffte ich es, FVWM durch KDE zu ersetzen und war sofort begeistert. KDE fühlte sich viel moderner und eigentlich wie Windows an, was für mich, der ich die Jahre zuvor hauptsächlich mit Windows gearbeitet hatte, eine grosse Erleichterung war. Ausgesehen hat mein Desktop damals ungefähr so:

Nachdem ich es geschafft hatte, Linux für mich benutzbar zu machen, dauerte es nicht mehr lange bis ich wieder mit dem Programmieren anfing. Die ersten Programme auf Linux schrieb ich in C++, die Sprache, ich 1998 während meines Praktikum bei der Halbleitersparte von Siemens (heute Infineon) gelernt hatte. Meine Aufgabe dort war es nämlich gewesen, ein Windows-Programm zur Steuerung eines ISDN-Telefons zu schreiben, und das eben in C++ mit der Klassenbibliothek Microsoft Foundation Classes. Relativ bald beschäftigte ich mich deshalb auch mit GUI-Programmierung unter Linux mit dem Qt-Framework, das ja auch von KDE verwendet wurde (und immer noch wird). Zum Einstieg benutzte ich dazu ein Tutorial von Matthias Kalle Dalheimer, einem der KDE-Entwickler der ersten Stunde, im Linux-Magazin. Zu dieser Zeit entdeckte ich auch den Editor NEdit für mich, der für viele Jahre mein Standard-Editor werden sollte. Wenn mir damals jemand gesagt hätte, dass fast ein Vierteljahrhundert später ein quelloffener(!) Editor von Microsoft, also Visual Studio Code, mein Standard-Editor werden sollte, hätte ich wohl ungläubig den Kopf geschüttelt... aber jetzt schreibe ich damit diesen Artikel.

Neben dem Programmieren unternahm ich Ende der 1990er Jahre auch die ersten Gehversuche mit LaTeX. Gehört hatte ich davon schon Jahre vorher, nämlich durch einen Artikel im Amiga-Magazin. Die Idee, Texte "programmieren" zu können fand ich irgendwie cool und wollte deswegen LaTeX schon längere Zeit mal ausprobieren. Aber erst auf Linux war das relativ einfach möglich und ausserdem benutzten einiger meiner Professoren im Studium ebenfalls LaTeX und empfahlen uns, es für die Diplomarbeit zu verwenden, was ich dann auch machte.

Internet

Zum ersten Mal kam ich mit dem Internet in seiner damaligen Bedeutung (bevor es zum Synonym für das Web wurde) 1994 bei iXOS in Kontakt. Die Firma hatte damals schon einen Zugang zum Internet, der aber nur Mail und Usenet ermöglichte (soweit ich mich erinnern kann lief das damals über EUnet, einen der ersten Internet Service Provider in Deutschland, der aus einem Projekt an der Uni Dortmund hervorgegangen war). Viel anzufangen wusste ich damit damals allerdings noch nicht, das Internet war für mich noch ein Buch mit sieben Siegeln. Ein Jahr später, im Sommer 1995, wieder bei iXOS, sah das dann schon anders aus. Der beschränkte Zugang zum Internet war einem vollwertigen Zugang gewichen, das World Wide Web, wie man es damals nannte, war plötzlich in aller Munde, und natürlich hatte auch iXOS auf einmal einen Webauftritt. Da ich als Werkstudent nicht so mit Arbeit ausgelastet war nutzte ich die freie Zeit, um das noch junge Web zu erkunden. Und was gab da nicht alles für spannende Dinge zu entdecken: Bilder von der NASA-Pathfinder-Mission (das war aber erst 1996), freie Software zum Herunterladen, jede Menge Informationen zu Computern und Programmieren... aber auch schon so "triviale" Dinge wie Episodenführer zu den Fernsehserien Akte X und Emergency Room, von denen ich ein totaler Fan war.

Auf diese Entdeckungsreise ging ich mit dem Netscape Navigator, dem zu dieser Zeit führenden Browser (ansonsten war auch noch Mosaic recht verbreitet). Die Suchmaschine der Wahl war damals Altavista, Google gab es ja noch nicht. Aber das Web war zu dieser Zeit noch so übersichtlich, dass man gar nicht unbedingt eine Suchmaschine brauchte. Die Alternative waren nach Kategorien geordnete Verzeichnisse von Webseiten wie zum Beispiel Yahoo und LEO von der TU München. So ein Verzeichnis gab es sogar in gedruckter Form, nämlich den The Whole Internet User's Guide and Catalog von O'Reilly. So etwas ist heute natürlich undenkbar und ich bin froh, dass ich noch ein Exemplar davon besitze. Die erste Anlaufstelle für freie Software war in den 1990er Jahren übrigens SunSITE, sozusagen ein früher Vorläufer von GitHub.

Aber ich war nicht nur Konsument des neuen Mediums sondern beschäftigte mich auch aktiv damit. Eine meiner Aufgaben als Werkstudent war es, eine kleine Webapplikation für das Erfassen von Support-Anfragen zu schreiben. Wie das damals so üblich war realisierte ich diese Applikation als CGI Script. Da C die einzige Programmiersprache war, die ich beherrschte und ich von Perl noch nichts gehört hatte, schrieb ich dieses CGI "Script" eben in C - nicht unbedingt die dafür am besten geeignete Sprache, aber ich war trotzdem erfolgreich. Ausserdem hatte ich schon 1995 meine eigene Homepage, die sich bei iXOS jeder Mitarbeiter anlegen konnte - natürlich mit einem Texteditor geschrieben und mit der damals üblichen Tilde gefolgt vom (Unix-)Benutzernamen in der URL.

Nachdem ich Blut geleckt hatte wollte ich natürlich auch zuhause nicht auf das Internet verzichten. Eine relativ günstige Möglichkeit bot sich 1998 durch das Studium. Man konnte sich an meiner Fachhochschule mit einem Modem zum Ortstarif (was wichtig war, denn Ferngespräche waren damals noch richtig teuer) in das Hochschulnetz einwählen und von dort aus ins Internet gehen. So legte ich mir also ein Modem zu (ein Elsa Microlink 33.6), und nach einiger Frickelei (wer sich noch an AT-Sequenzen erinnern kann weiss wovon ich rede) war ich tatsächlich, wenn auch mit bescheidener Geschwindigkeit, nämlich 33 Kilobit pro Sekunde, auch zuhause "online".

Was ich in den 1990er und auch noch in den frühen 2000er Jahren sehr gerne nutzte, und was ich auch manchmal immer noch vermisse, ist das Usenet. Natürlich gibt es heute Foren, Blogs, Twitter und was nicht noch alles, aber das Usenet hatte schon einen besonderen Charme. Ausserdem war das Lesen und Schreiben von Artikeln mit einem sogenannten News Reader komfortabler als heute mit so mancher Foren-Software. Die ersten Ausflüge in das Usenet bei iXOS unternahm ich noch mit einem News Reader auf Unix (vielleicht sogar noch textbasiert, daran kann ich mich gar nicht mehr genau erinnern) aber bald darauf stieg ich auf den Forte Agent um, der sehr verbreitet und auch sehr mächtig war. Hauptsächlich nutzte ich das Usenet übrigens, um Fragen zu Programmier- oder sonstigen Computer-Problemen zu stellen, zum Beispiel wenn ich Probleme mit den Microsoft Foundation Classes oder MATLAB hatte. Für mich war das Usenet sozusagen ein Vorläufer von Stack Overflow.

Perl

Auch wenn ich 1995 noch nichts von Perl wusste und ich deshalb das erwähnte CGI Script in C schreiben musste lernte ich es ein Jahr später dann doch kennen. Zu dieser Zeit erlebte Perl ja durch das Web einen ziemlichen Boom, da es durch die guten Möglichkeiten zur Textverarbeitung (unter anderem durch die in der Sprache eingebauten regulären Ausdrücke) für die "Webapplikationen" der ersten Stunde die Programmiersprache der Wahl war. Von Applikationen konnte man natürlich damals eigentlich noch nicht sprechen, das waren ja in der Regel nur einfache Formulare zur Eingabe von irgendwelchen Daten mit ein bisschen nachgelagerter Logik in dem CGI Script, das von dem Formular beim Absenden aufgerufen wurde. Aber diese CGI Scripts wurden eben bevorzugt in Perl geschrieben.

Bei iXOS hatte ich nur ein bisschen mit Perl herumgespielt aber es sollte dann für viele Jahre die Sprache meiner Wahl werden wenn ich ein praktisch nutzbares Programm schreiben wollte. Im Vergleich zu C war es mit Perl nämlich viel einfacher, ans Ziel zu kommen, so dass ich nicht wie früher oft lange vor dem Ziel aufgab und mir wieder ein neues Projekt suchte. Dadurch entstanden dann im Laufe der Jahre doch einige ganz "coole Hacks", wie zum Beispiel ein Tool, das Webseiten beobachte und mich bei Veränderungen an den Seiten per Mail informierte. Mitte der 2000er Jahre war ich allerdings das Warten auf die schon lange angekündigte Version 6 leid und sah mich nach Alternativen um. So wechselte ich dann schliesslich 2007 zu Python und habe, wie man so schön sagt, nie mehr zurückgeblickt.

Sun Microsystems

Zu Sun hatte ich all die Jahre immer ein besonderes Verhältnis. Schon während meiner Zeit bei iXOS war Sun für mich, neben Apple und Silicon Graphics, die "coole" Firma in der IT-Welt. Lustigerweise befanden sich damals die deutschen Niederlassungen sowohl von Sun als auch von SGI in unmittelbarer Nachbarschaft von iXOS (in Grasbrunn im Osten von München). Und wie bereits erwähnt war es iXOS, wo ich das erste Mal mit Technik von Sun in Berührung kam, nämlich mit SunOS, dem ursprünglichen, von BSD Unix abgeleiteten Betriebssystem von Sun.

Die "Beziehung" zu Sun setzte sich fort, als ich meine Diplomarbeit in den USA an der University of Delaware schrieb. Da ich dort sieben Monate war hatte ich neben der Diplomarbeit noch relativ viel Zeit für andere Dinge. Und so kam es, dass ich mich während dieser Zeit mit Systemprogrammierung unter Solaris (dem Nachfolger von SunOS) beschäftigte. Entstanden sind dabei nur relativ einfache Programme, aber immerhin kam ich zum ersten Mal mit mit solchen Dingen wie Threads, Sockets (angeleitet von dem sehr guten Beej's Guide to Network Programming), Semaphoren und Signalen in Berührung. Das einzige grössere Programm war eine Software, mit der eine Kommunikation zwischen Applikationen und das Fernsteuern derselben wie mit ARexx auf dem Amiga möglich gewesen wäre. Allerdings kam dieses Projekt nie über den Status eines Proof of Concept hinaus.

Nachdem ich bei Infineon eine Zeit lang Sun zugunsten von HP und HP-UX "untreu" geworden war, kehrte ich bei Telefonica 2005 wieder zu Sun zurück. Bei Telefonica bestand nämlich zu dieser Zeit noch ein grosser Teil der Infrastruktur aus Hardware von Sun, und ebenfalls zu dieser Zeit veröffentliche Sun die Version 10 von Solaris, dem letzten grossen Wurf von Sun in Sachen Betriebssysteme. Mit Technologien wie dem Dateisystem ZFS und dem Tracing Framework DTrace war diese Version wirklich innovativ, und es sollte Jahren dauern, bis Linux einen ähnlichen Stand erreicht hatte. Leider war es nach der Übernahme von Sun durch Oracle bei Telefonica mit Sun ziemlich schnell vorbei. Aber ich werde mich immer gerne an diese letzten Jahre erinnern (nicht zuletzt auch an die Schulungen und die regelmässig abgehaltenen "Sundays"). Interessanterweise lese ich gerade jetzt ein zwar schon in die Jahre gekommenes aber immer noch lesenswertes Buch von einem ehemaligen Sun-Mitarbeiter, nämlich das Buch Deep C Secrets von Peter van der Linden, einem der Entwickler des C-Compilers von Sun. Und manchmal trinke ich dabei einen Kaffee aus einer Sun-Tasse ;-)

Damit bin ich am Ende meines kleinen Rückblicks auf die mittlerweile schon mehr als 30 Jahre, die ich mich mit Computern beschäftige, angelangt. Ich hoffe, ich konnte damit bei dem einen oder anderen, der die Anfänge der IT ebenfalls miterlebt hat, ein paar (hoffentlich schöne) Erinnerungen wachrufen. Für mich war das Schreiben dieses Artikels auf jeden Fall ein "trip down memory lane". Und wer weiss, vielleicht schreibe ich ja in fünf oder zehn Jahren eine Fortsetzung meiner persönlichen Computergeschichte.

Wie immer freue ich mich über Kommentare, Anmerkungen und Fragen und bin unter der Adresse constantin.wiemer@gmx.de erreichbar.